ピロリ菌は、正式な名称をヘリコバクター・ピロリと言います。最近は高酸の胃の中では生息できないと考えられていたため、その存在が知られてからまだ30年ほどしか経っていません。はっきりとした感染経路はわかっていませんが、ピロリ菌がいる井戸水、感染している親や家族からの口移しなどが原因として考えられています。感染は、そのほとんどが5歳以下の小児期に成立します。

ピロリ菌は、正式な名称をヘリコバクター・ピロリと言います。最近は高酸の胃の中では生息できないと考えられていたため、その存在が知られてからまだ30年ほどしか経っていません。はっきりとした感染経路はわかっていませんが、ピロリ菌がいる井戸水、感染している親や家族からの口移しなどが原因として考えられています。感染は、そのほとんどが5歳以下の小児期に成立します。

では、このピロリ菌に感染すると何が問題となるのでしょうか。胃や十二指腸に潰瘍を作ることも問題ですが、最大の問題は慢性的に胃に炎症を起こすことにあります。慢性の炎症は、がんの大きな要因の1つであり、慢性胃炎が続くと胃がん発症につながります。ピロリ菌による慢性の炎症は自覚症状がほとんどなく、無症状のままがんに向かって変化が少しずつ進んでいくところが、この菌の恐ろしいところです。感染者が胃がんになる確率は、10年間で約3%といわれています。

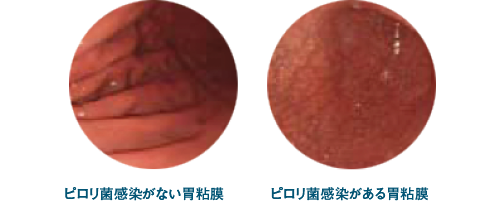

胃カメラで(観察だけで)、かなりの確率でピロリ菌感染を予測することが可能です。ピロリ菌に感染している胃は、粘膜が薄くなる(萎縮と言います)ほか、ひだが太くなったり蛇行する、粘膜が付着する、黄白色調の小隆起である黄色腫がみられる、などの特徴があります。

一方ピロリ菌に感染していない胃では、集合細静脈という細い血管が規則的に配列し、胃底腺ポリープがみられます(ピロリ菌に感染している胃では、これらの所見がみられないことも特徴です)。ポリープというとみなさまはあまり良い印象を持たないかもしれませんが、胃底腺ポリープは腫瘍ではなく、いわば善玉ポリープなのです。

このように私たちは胃カメラでピロリ菌感染の有無をかなり高い確率で予測し、最終的に血液、尿、便、呼気(吐く息)、生検組織(胃カメラの時に採取する胃の組織)のいずれかを使って正確な感染診断をしています。